西川美和さんの作品がいつも仄暗(ほのぐら)くどこか痛々しいのは、ぼくらが見たくない人間(自分)の弱さを炙り出しているからだ。

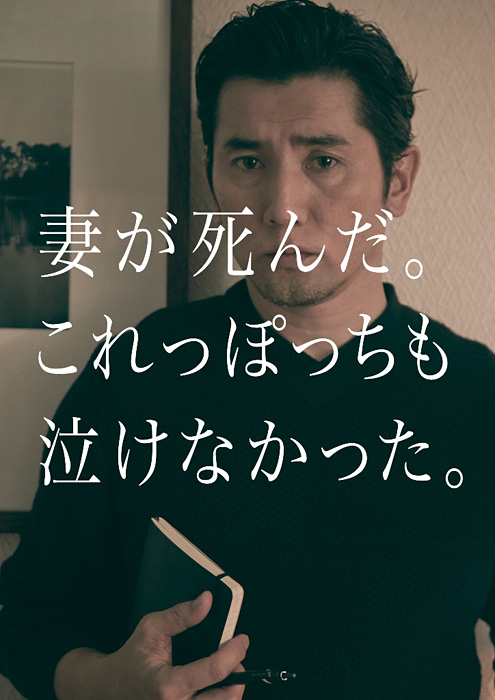

映画『永い言い訳』の主人公、人気小説家の幸夫(さちお)は、妻が死んでも涙を流すことさえない。亡くなってからまだ日が浅いうちに、妻の遺影のある部屋で不倫相手とセックスをするクズだ。妻からの未送信メールには「もう愛していない。ひとかけらも」というメッセージが残されていた。二十年にもわたる夫婦関係はとっくに冷めていた。でもそれは、本当だろうか。

「先生、奥さんが亡くなってから、ちゃんと泣きましたか?」

池松壮亮が演じる大人びたマネージャーのセリフに、ぼくは今年の夏に亡くなった父のことを思い出した。

ぼくはあのとき、心の底から父の喪失を哀しんで泣いたのだろうか。そうじゃなくてあれは、自分を残して突然逝ってしまったことへの無念さとか、他の感情が複雑に絡み合った結晶が溶け出した涙だって含まれていたんじゃないだろうか。あるいは西川美和が描くように、他者に見せるためのまやかしの涙だって……。

宇多田ヒカルさんのアルバム『Fantôme』は亡くなった母・藤圭子さんに捧げらたのだそうだけど、彼女がこの楽曲群に込めたのは、『花束を君に』で歌われているような愛情に充ち満ちたわかりやすい感情だけではないと思う。

宇多田さんは「幻」「気配」という意味を込めてフランス語の ”fantôme” という単語を選んだとインタビューなどで語っているが、彼女の母国語である英語の “phantom” もフランス語のそれも、意味としては「幽霊」「亡霊」がまずいちばんに浮かんでくるはずだ。

日常のあらゆる情景に母の姿を見るようになったという彼女が感じていたのは、美しかった母の幻や、そのやさしい気配だけでなく、いつまでもまとわりつく亡霊のような、どこかおぞましいものも含まれていたんじゃないだろうか。他者に対する感情は、好きとか嫌いとか、そんなに白黒はっきりしたものだけではないはずである。

アルバムジャケットに佇む輪郭のぼやけた宇多田さんの姿は、若かりし頃の藤圭子さんにとてもよく似ていて、幽霊のように儚げだ。そこにあらわれているのはけっして、つらい哀しみから立ち直って前を向いたよありがとう、なんていうまっすぐな物語だけではないだろう。

◆ ◆ ◆

幸夫は売れない頃、十年以上も妻に食べさせてもらいながら、人気小説家になったらその立場と面子を守ることに執着し、幼稚で、独善的で、自分のことで頭がいっぱいで、大切な人を愛するべき日々に愛することを怠った。彼はたしかにクズかもしれない。

けれど誰だって多かれ少なかれ彼のようなクズ要素を隠し持っていて、それをいろんな免罪符で隠しているにすぎない。「小説家だから」とか「他者にはわからないコンプレックスを抱えているんだ」とか「毒親に育てられたから」なんとか言って、永遠に言い訳をする。それが悪いことだとは思わない。人は皆きっと、永遠に他者と自分に対して言い訳をしながら生きていくものだから。

ぼくはかつて、ある高名な方の葬儀の席で、故人にお世話になったはずの人たちがやたらとはしゃいでいる姿を見たことがある。とても仲の良かった夫婦なのに、旦那さんが亡くなると、その後未亡人がやたらと元気に活き活きと暮らしはじめるというのはよく聞く話だ。西川美和が描くのは、そういう、ぼくらが見てはいけないと思っているところ、なかったことにしている後ろ暗い闇だ。

大切な人が亡くなったとき、あなたは素直に涙を流せるだろうか。あるいはあなたが亡くなったとき、隣にいるその人はあなたのためだけに泣いてくれるだろうか。

父の友人たちは「故人を忘れて君たちが前を向くことこそ供養になる。彼だって天国でそう願っているよ」と言ったが、本当にそうだろうか。父は雲の上から、自分のことを忘れないでほしいと願っているんじゃないだろうか。ぼくが死んだら、残された家族には、ぼくのことなんか忘れて楽しく幸せに生きてほしい、なんて思えるんだろうか。

クズで幼稚で自己愛の塊である幸夫は、ぼく自身を見ているかのようだ。そんな彼も最後には悟る。

「あのひとが居るから、くじけるわけにはいかんのだ、と思える「あの人」が、誰にとっても必要だ。生きて行くために、想うことの出来る存在が。つくづく思うよ。他者の無いところに人生なんて存在しないんだって。人生は、他者だ」

クズで馬鹿な男は、だいたいにおいて「人生は他者である」ということに気づいていない。そういう生き方で何か大きなことを成しえようとするのが男の哀しいロマンであることも否定しないけれど、それだって結局永い言い訳でしかない。人生はつくづく、他者である。

Comments by 茅ヶ崎の竜さん

パタゴニアのトート&デイパックで犬と調和の取れた散歩を。

映画『バードマン』超ネタバレ!ラストシーンに隠されたライラックの謎とホイットマンの詩について

ボクはボクの今日を暮らす。アナタはアナタの今日を暮らす。

ブログはラジオ。〜人は一つの穴だけゆるめられない?

ウッディの内なる声。