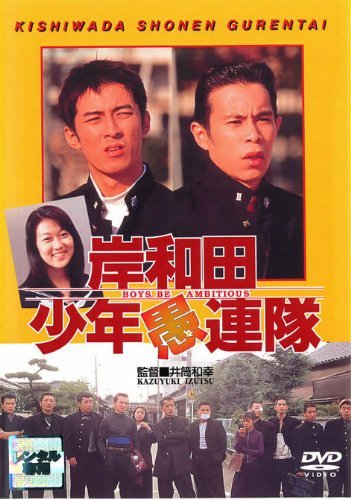

![岸和田少年愚連隊 BOY,BE AMBITIOUS [レンタル落ち]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51rrIDc3lDL._SX351_.jpg)

中学生の頃から映画好きだった僕が、いちばん好きな映画は『岸和田少年愚連隊』だと言うと、意外な顔をされることが多い。

たぶん彼らは『ゴッド・ファーザー』だとか『スモーク』だとか、あるいは黒澤明とかキューブリックとか、そういう名前を期待しているんだろうけど、本当にそうなんだからしょうがない。

僕がいちばん好きで、何度も何度も観てしまうのは、井筒和幸監督が、まだ若かりし頃のナインティナインや吉本のお笑い芸人を使って撮った青春映画の傑作『岸和田少年愚連隊』なのだ。

もちろんただのヤンキー映画ではない。いつ観ても笑えて、ほっこりして、つらいことがあったって、人生まんざらでもないな、なんて思ってしまう。

ちなみに岸和田少年愚連隊はシリーズ化されていて、多数の続編があるけれど、井筒監督が撮ったこの第一作以外は観てもいないので知りませんからね。間違えないようにね。

僕が『岸和田少年愚連隊』を愛する7つの理由

古き良き日本の姿

Kingyo / Yakinik

登場するのは、毎日喧嘩に明け暮れるゴンタクレたちばかり。主人公チュンバ(矢部浩之)や小鉄(岡村隆史)は、敵対する中学のヤンキーたちをやっつけては、仕返しされ、またやり返して、の、終わらないドツキあいの日々。

鉄板で殴ってボコボコにして、みんなで袋だたき。現代あまり見かけなくなった、おもっきし気持ちのいい殴り合いを繰り広げてる。

ヤンキーは正しくケンカをして、ガリ勉君は正しく勉強に明け暮れる。

今みたいに、爆発しそうな気持ちを発散できないで、鬱屈した心を発酵させたあげくに、陰惨な少年犯罪を犯してしまう若者たちの姿は、ここにはない。

好きなものは好き、嫌いなものは嫌いと堂々と言える、古き良き日本の青春の形が、ここにはある。

キタナイ言葉づかいの奥にある親しみ

IMGP9446 / nachans

ゴンタクレたちだけでなく、父親はもちろん母親も、お好み焼き屋のおばちゃんも床屋のおっちゃんもタクシーの運転手も、みんな言葉がキタナくて、でもその奥には親しみが溢れている。

チュンバたちがタクシーに乗ろうとすると、運転手がバカにしたような顔で怒鳴る。

「おまえら乗るんか乗らんのかはっきりせい!そんなとこ歩いてけ!」

ボコボコにされたチュンバが、ふらふらになって帰宅すると、母親が言う。

「はよ寝て、明日はよ起きていき、寝ぼけてるとこねろたったらええねん」

チュンバたちがたむろするお好み焼き屋のおばちゃんは、いつも悪態をついている。

「せやけどなあんたら仲良うせなあかんでぇ。仲良うしてもう早い事この町でていきさらせ!」「アホもボケもカスもぎょうさんきてるで」

でも、チュンバたちが大勢に立ち向かうときは、背中を叩いて送り出してくれる。

「イカとちくわ残しとくわ。まっ生きてたらの話やけどな」

今みたいに、子どもたちを異常に恐れて、気を使い、人の家の子を叱ることもできない社会と違って、「大人は大人、子どもは子ども」というシンプルな不文律がここにはある。

子どもも大人も変に気を使ったりしない。言いたいことを言いたいように言う、キタナイけれど健やかな言葉のやり取りと、人間関係がそこにはある。

近所のお好み焼き屋さんへの憧れ

Okonomiyaki / Dick Thomas Johnson

小学生の頃は、面倒見のいいおっちゃんが営む、行きつけのプラモデルやさんとかあったけど、中学高校は全寮制の男子校だったので、こういう近所の行きつけのお店がすごく羨ましいのだ。

ちなみにネットをうろついていたら、チュンバと小鉄が本当に通っていた実在のお店を見つけたので貼っておきますね。

まろんと炒飯 まろんとひでぼと岸和田少年愚連隊とお好み焼き屋のおばちゃんと。

まろんと炒飯 まろんとひでぼと岸和田少年愚連隊とお好み焼き屋のおばちゃんと。

下手くそで心に響く大河内奈々子のナレーション

物語は、チュンバの彼女役の大河内奈々子のナレーションに導かれるのだけれど、その棒読み加減というか、よく言えば、リアルな女子高生の感じが出ていて、ほんわりと心に染みいる声なのだ。

「でも私の声だけは、いつも青空に吸いこまれてゆく」

「新しい勇気はどこからやってくるんだろう」

秋野暢子の生活感のある美しさ

終始、テンポのいい言葉のやり取りと軽快な展開が気持ちのいい作品なのに、映画が軽く陳腐にならないですんでいるのは、秋野暢子のリアルで寂しい存在感のおかげだろう。

化粧っ気がなく、岸和田の母親としての力強さを感じさせつつも、いつもどこか疲れていて、凜としているんだけど、だんだん、生活に嫌気が差してゆく。

そんな健気な女性を演じる秋野暢子が、この映画をぐっと引き締めている。

ゴンタクレたちがケンカばかりしている映画だけど、秋野暢子のシーンだけは、しっとりと心が濡れてしまう。

素晴らしい70年代の音楽の数々

メインテーマはT-REXの『Get It On』。他にもキャロルの『君はファンキーモンキーベイビー』やアリスの『今もうだれも』など、当時を彷彿とさせる名曲がずらりと並んでいる。

当時まだ生まれたばかりで、この時代を知らない僕でも、ほろりときてしまう曲ばかりだ。

笑いの中に潜む物悲しさ

笑わせて笑わせて、最後にほろりと泣かせる。

チャップリンに代表される喜劇映画の基本とも言える形が、この映画にもある。

潔いまでに好き放題に生きるドタバタの青春劇の、すぐ路地裏には、なんだか切ない物悲しさと寂しさが隠れている。

なんだかよくわからないけど、自分たちとはぜんぜん違う世界だけど、人生ってこういうもんかもなあ、って、チクッとした痛みが胸を刺すから、僕はきっと何度でもこの映画を観てしまうのだ。

戦争をしたい子どもたちが、大人になっていく姿

Danjiri / Yakinik

仕事に出かけるところだった母親は、寂しそうに笑いながら「お茶漬でも食べるか、美味しい塩昆布あんねん」と訊くのだが、チュンバは「今度でええわ」と断る。それならと、財布からお金を出す母親に、チュンバは言う。

「俺、働いとんねん」

それでも「ええから」と金を握らせる母親にも、チュンバは首を振って言う。

「がんばりや」

いつも迷惑ばっかりかけて、まだ喧嘩ばっかりしてるけど、でももうおかんの世話にはならない。

このシーンの二人の寂しそうな、でもお互いをいたわりあうやさしい表情が、いつも僕のざらついた心を優しく撫でてくれる。僕は、このシーンを見たいがために、何度もこの映画を観ているのかもしれない。

作家・花村萬月はかつて「子どもたちは戦争がしたいんだ」と言った。

思春期の若者は皆、心の奥底に燃えたぎるマグマのような衝動を抱えて、それをもてあまして、うずうずしている。

その熱い衝動を勉強やスポーツに向けられない者たちは、いつの時代も「はみ出し者」となって、大人と社会に反抗することで、自分自身を保っている。

岸和田少年愚連隊の時代には、そんな「はみ出し者」たちの生き方にも、目に見えないルールがあったような気がする。

やんちゃという言葉で片づけるのは安易すぎるけど、戦争をしたい子どもたちが、大人になる瞬間というのが、確かにあったんじゃないだろうか。

そして今は、そんなはみ出し者たちのルールも、大人になるタイミングも失われた時代だ。子どもが子どものまま大人になって、自分の欲望をコントロールできず、ままならない現実にキレて、取り返しのつかないことになってしまう。

だから、井筒監督は後に『ヒーローショー』という希望のない映画を撮ったのだと思う。

『ヒーローショー』の絶望を見ていると、現代の若者たちの世界は息苦しいのだろうな、と切ない溜息が漏れてしまう。

けれど僕らはせめて、『岸和田少年愚連隊』の、底抜けに元気で、健やかな希望を、いつも胸に抱いていたいと思うのである。

体を張った松たか子に女優の本気を見た!西川美和監督の傑作『夢売るふたり』 | CLOCK LIFE*

体を張った松たか子に女優の本気を見た!西川美和監督の傑作『夢売るふたり』 | CLOCK LIFE*

映画史に残る大事件!『ゼロ・グラビティ』を3Dで観なかったあなたは死ぬまで後悔するだろう。 | CLOCK LIFE*

映画史に残る大事件!『ゼロ・グラビティ』を3Dで観なかったあなたは死ぬまで後悔するだろう。 | CLOCK LIFE*